海藻の名前にも方言がある。2020年と2024年に国立科学博物館(上野本館)で開催された特別展「和食〜日本の自然、人々の知恵」(ただし、2020年は新型コロナウイルス感染症流行のため無観客展示)で、筆者は全国区の食用海藻だけでなく地方だけで食べられている海藻も紹介し、それをきっかけに海藻方言に興味が湧いて資料を集めはじめた。

ユナ Chondria crassicaulisはイギス目フジマツモ科の紅藻で、北海道から九州までの日本や韓国、中国、台湾、フィリピンなどに分布する。この和名「ゆな」の由来については、湯女説と油菜説が知られていた。前者はかなり昔から流布している説で、筆者も北海道大学理学部の大学院生だった○十年前、植物分類学教室の先輩から「北山、知っているか?この海藻が柔らかく艶めかしい姿をしていることから、岡村先生が『湯女(ゆな)』と名付けたのだ」と教わった記憶がある。日本海藻学の開祖、岡村金太郎(1867–1935)は、現在の東京都港区で生まれた江戸っ子で、徳川時代の文化にちなんだ名前を海藻につけることがよくあったから、この湯女(遊女)説には強い説得力があった。

当時、筑波大学でも「定説」として扱われていて、毎年下田市鍋田湾にある同大附属の実験所で行われていた臨海実習でもユナが採集されるたび、この「定説」が教えられていたものである。ちなみに下田は、1853年にペリー艦隊(黒船)に乗船して来日した植物学者モロー James Morrow(1820–1865)がユナを採取した場所であり、後に選定タイプ産地に指定されている。インターネットでは湯女説は現在も根強く、「湯上がりの女性の匂い」「湯上がりの女性の髪の手触り」などといった解説がみつかる。

一方、油菜説は近年になって登場した説で、石油のような臭いがするからとされている。いまは休刊になってしまった隔月雑誌『海洋と生物』(生物研究舎)の第39巻第2号にも書いたが、油菜は陸上植物のアブラナのことであり、それを「ゆな」と読むのは中国語と日本語が混在した、いわゆる重箱読みになるので、これはユナの由来とは考えにくい。

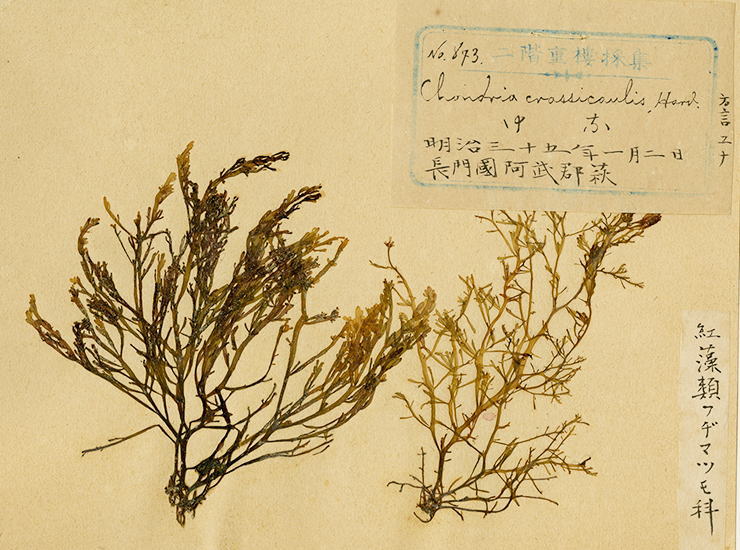

では、「ユナ」とは何か? 答えは、当館に保管されている標本にあった。二階重樓(1859–1932)が1902年に長門國(山口県)萩で採集したユナの標本のラベルの端に「方言 ユナ」と書かれていて(写真)、それを見た岡村が、1907年から自費出版した『日本藻類図譜』の第1巻にユナを掲載した際、和名として採用したものと考えられる。ユナは日本各地の潮間帯に生育するにもかかわらず、太平洋側では食用とはされず、長門から越後までの日本海沿岸で古くから食べられていたようである。ぼうずコンニャクさんのウェブサイト「市場魚介類図鑑」によれば、いまも正月料理の雑煮の具にする地域があるという。

採ったものにお湯をさっとかけ、おつゆにするらしい。湯に通して食べる菜という意味の「湯菜」である。紅藻の形態学、分類学を専門とした海藻学者、吉崎誠(1943–2011)は「ユナを食べたら他の海藻は食べられないというほどに美味しい海藻です」とまで語っていたと伝えられている。ところで最近になって、鳥取県立博物館元学芸員の清末忠人先生から、宮下章著『ものと人間の文化史11 海藻』(法政大学出版局、1974)にユナの語源が「湯菜」であることが書かれていると教えていただいた。ちなみに清末先生は昭和6年の生まれで、おそらく初めて段ボールの板を用いて海藻の押し葉標本を作製した人物である。海藻押し葉製作術の歴史についても機会があれば語りたいと思っている。

さてここからが本題であるが、私が文献やウェブサイトなどからこれまでに把握したユナの方言には、「うみわさび」「わさび」「そぞ」(新潟県佐渡)、「そぞ」(京都府丹後、島根県)、「ゆな」(山口県、島根県、大分県国東」、「ぎんばさ」(鹿児島県薩摩川内市)などがある。これらの呼称がほぼ日本海側に限られているのは、ユナがこれらの地方だけで食用にされ、しかも日保ちしないために互いに流通していないことが大きな要因と考えられる(「ぎんばさ」は古来ホンダワラやアカモクの方言であるが、鹿児島でユナへ転用された可能性があり、興味深い)。とはいえ海藻の地方食や方言の研究は文献調査だけでは不十分で、ユナが独自の名前で食べられている地域もまだまだあるはずである。情報をお持ちの方はお問い合わせフォームから私へお知らせいただきたい。商品の写真も送っていただけたら藻つけの幸いである。

藻々

国立科学博物館 北山太樹